这与麻省理工的建校宗旨有关,MIT注重实用性和可行性,关注现实世界问题的解决, 一直践行着“知行合一”的传统。“理论顶天,实践落地”,150多年来也几乎从没有变过。这其中,创新机制发挥了关键作用,而创新与创业又紧密连接在一起。

军方在创新中的作用

二战是人类高科技高潮的一个引爆点:大量基础研究成果与工业生产得以紧密结合。苏联卫星首次上天以及随后激发的美国阿波罗计划实现成功登月,都是科研成果转化成生产力的里程碑时刻。在二战期间,MIT就已经与军方开始娴熟地合作,建立了美国大学历史上第一个大规模合作研发实验室:MIT辐射实验室,它被誉为“战争史上最大的合作研究开发机构”,并成功研制出雷达。在其鼎盛时期,全美国20%的一流物理学家都集中在此。二战之后,MIT辐射实验室自身开始实现裂变,建立了电子研究实验室、核能和国家林肯实验室。正是这些得到国家资助的实验室,使得MIT成为电子学、微波物理学和核物理学的领头羊。

值得注意的是,在美国产学研的合作之中,美国军方发挥了独特的作用。在芯片、半导体的发展早期,只有军方才是这些高科技的用户。MIT校友创办的雷神公司,目前是全球最大的军工巨头。而早在第二次世界大战时,雷神公司开始就制造供雷达使用的磁控管,后来才生产整个雷达系统。

根据《软件工程通史》作者Jones的统计,在上个世纪四十年代,军事和国防的软件应用数量,占据了整个市场的50%;还有38%是为科学研究服务的。当然,那时候的科学研究也基本上是为国防服务的。可以说,工业软件产品就是美国国防部一手扶持起来的。同样,电子产业、半导体等诸多产业,都是如此。

这些合作,让军方十分熟悉如何驾驭高校的资源。也解释了为什么在美国,不需要有科技部和工业部这样的政府机构。美国国防部在科技创新和工业领域与大学的合作几乎是天衣无缝。

军方不仅仅是提供给了资金,更重要的是它提供了至关重要的国防需求和具体的应用场景。没有这些特殊的市场需求以及从预研到型号研制全过程的资金支持,基础研究成果很难最后被打造成实用的产品,再雄心勃勃的创新计划也常常会半途夭折。

产业集群为何会发生?

一个产业集群的兴起,背后通常会有一个引爆源。

环波士顿的128号公路两旁的高科技产业集群,成为上个世纪高科技产业集群崛起的典范。正是麻省理工学院起到了引爆源的作用。

作为打开小型计算机的大门的先行者,DEC公司是最为典型的代表。创始人奥尔森在麻省理工林肯实验室工作的时候,就参与了军方旋风计算机的设计。随后,DEC研制成功了世界上第一台小型机,率先掀开了计算机大众化过程中的第一个巨浪。

成功的公司本身就是吸引一切的最强大磁场。DEC的故事激励了一批MIT的科学家和闻讯而来的创业者。根据《MIT创新课》一书,在1951年128号公路初建的时候,这里只有MIT实验室出来的几家科技型企业。1979年,MIT周围已有300多家企业;1980年该地区中档计算机销售额为260亿美元,占全美销售额的34%。许多都是新公司。

产业集群蓬勃发展的背后,主角自然是大学。MIT一直鼓励其教师发挥“创业导师”的作用,不仅允许他们向本土公司提供咨询,也鼓励广大师生开办公司。MIT还与联邦政府一起建立风险投资基金,为初创公司提供融资,进一步促使128号公路的产业集群得以快速发展。

当然,128号公路电子产业集群的崛起并非只靠大学的力量。繁茂森林的背后自然有着充沛的水源。美国军方就是取之不尽、用之不竭的大江大湖。当MIT加快输送技术、校友纷纷创立新公司的时候,军方和宇航部门也在不断提供真金白银的项目和真刀真枪的需求。

一起步,就能获得大量低成本的公共资源和用户资源,背靠积极进取的大学,和各种军方项目的资助是128号公路产业集群崛起的重要原因。

五分之一原则

是否允许大学教授通过服务社会获得额外收入?这在美国高校原来也有很大争议。但MIT早在二十世纪初,就开始鼓励教授为企业提供咨询服务。为了避免这种行为影响教学工作,校方采用了“五分之一”的原则,就是允许教授一周内有一天的时间做与教学和科研无关的工作,其余工作日则必须为大学尽义务。这一原则,后来被美国各高校广泛采用。

如何协调好教授的教学科研与企业兼职之间的冲突,其实并不是一个世界性难题,它只是一个历史性难题而已。解决难题的关键还是在于制度设计。

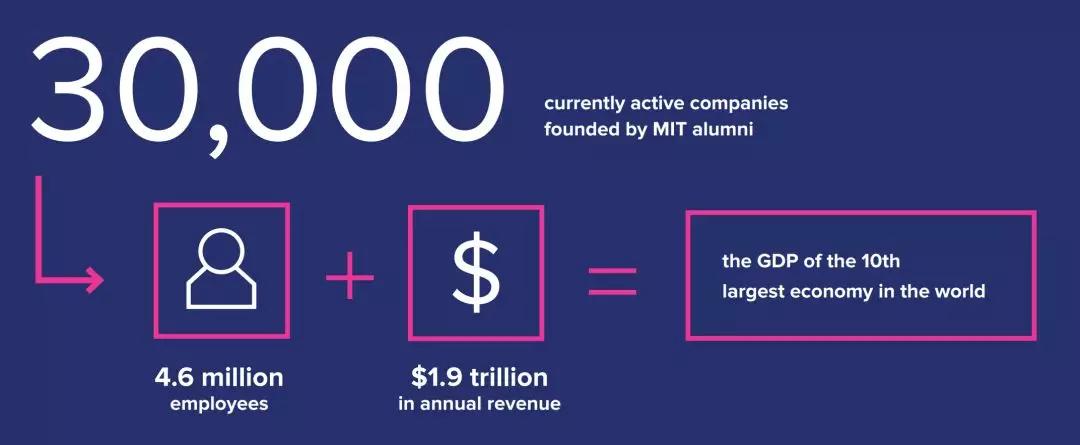

MIT校友创办的公司,在1990年猛增到近1万家,出现了一次井喷式的增长。这背后一个重要原因,就是知识产权法案——拜杜法案在1982开始颁布实施。拜杜法案改变了“国家投入国家所有”这一知识产权惯例,它规定国家投入的基础研发资金所产生的科研成果,将属于完成人所在的大学或院所等组织。而大学则可以各自制定灵活的规则,与教授们进行权益分享。

这一法案的推出激发了教授们对科技成果转化的热情,再加上融资环境大为改善,私人投资开始活跃起来,促使创新型公司如雨后春笋大量涌现。

从科学家到创业者

在麻省理工的剑桥区,肯德尔(Kendall)广场已经成为生命科学的创新密集区。而在2008年的时候,这还只是少数人的一点想法。2009年这里开始启动“创新大本营”的计划。十年过去了,这里已经长成为一个独特的医药生态系统。因为邻近MIT,而MIT有着顶级的生物工程实验室和研究人员,这无疑是它最大的优势。《波士顿环球报》曾如此形象地描述肯德尔广场,“就像一颗跳动的心脏,而MIT就是主动脉”。

提起主动脉,就不能不提一个产学研一肩挑的传奇人物,他就是MIT的兰格(Langer)教授。作为美国工程院、科学院和医学院的三院院士以及最年轻的科学家,他拥有1300项专利(仅次于爱迪生的2300项),有400多家公司通过专利转让获得兰格的授权。兰格以他为癌症患者发明了药物缓释的革命性成果而闻名。1980年,他创设了兰格实验室。这是世界上最大的生物工程实验室,有40多家公司都是从兰格实验室中孕育出来。

兰格同时还是一个创业狂,创立了大量的企业,独具企业家精神,与资本合作非常愉快。在兰格实验室,专利申请的标准流程是在发表论文之前就先申请专利,从而阻止竞争对手吃到免费午餐。实际上,投资者和商业合作伙伴对这样的专利保护非常看重。没有IP保护的技术,无法吸引资金投入, 投资者不会放心去投资高风险高投入的项目。这是由资本逐利的本性决定的。

良好的创新生态

MIT有一套成熟的科技成果转化机制,它不是一个政策,而是一个生态系统。正如《MIT创新课》一书所述,MIT把创业流程分为七个阶段,在每个阶段,都会有专业化的辅导机构在悉心指导,构建了一套较为成熟的“孵化器体系”。

图2:MIT从创新到创业的7个阶段 (来源:《MIT创新课》一书,黄亚生等著)

图2:MIT从创新到创业的7个阶段 (来源:《MIT创新课》一书,黄亚生等著)

例如,鼓励发明创新的Lemelson项目,只为激发年轻人的创新精神,鼓励年轻人通过发明追求创造性的生活。部分奖项甚至专门针对初中生和高中生。该奖项面向全世界,彰显了MIT的开放精神,2012年的获奖者就是斯坦福大学的一名实现了低成本基因测序的教授。但Lemelson项目并不是孵化器,它不会购买专利或者授权,也不会去做投资。

MIT媒体实验室则真正体现了“实验室”的精髓,专注于为人类的美好未来发明新技术。下设30多个研究小组,研究范围几乎无所不包。可穿戴设备之父Pentland,就发明了“可显示人情绪的指示仪”,它用物理手段,通过可视化来精确地显示在一场会议交流中,哪些人的观点被过于强化,哪些人则被忽视。

MIT那些野心勃勃的初创企业,如何实现从实验室专利技术到大规模商业化?这背后最重要的推手就是技术许可办公室(TLO)。它早在1945年就成立,并在1985年更名成现在的名字——这也是拜《拜杜法案》所赐。改名之后,运行机制也发生很大变化,不再像以前那样由律师主导(往往只负责专利执行和许可),而更像是一个助产婆,开始在多环节中发挥一条龙的作用。这个机构类似一个特种兵作战队,核心人员都是深谙技术的技术许可人员,其他人员也各有专长,涉及到专利费计算、文书编写、专利申请等。由于教授没有精力和经验将自己的发明商业化,TLO做了大量细致的辅助工作,并积极进行营销。在最为核心的利益分配上,TLO收取15%的佣金,发明者获得利润的1/3,其他则由各院系和基金会共同分享。而发明者和MIT都会将各自收益拿出来,继续投入到科研之中,一个良性的循环,就永不休止地驶向创新的成功彼岸。

诸如此类的机构还有很多,有创业活动的主导者和推动者Martin Trust center for MIT entrepreneurship。这个创业中心,由既是学者又是成功创业者的企业家所创立,专门负责创业管理、投资和政策的教育和学术研究。也有专门提供小额贷款的Deshpande中心,有支持低收入国家创业的Legatum中心;一对一的企业家精神辅导中心(Entrepreneur Center)等。这里还设立了ILP产业联盟部门,专门来推进与产业界的联系。你可以与你心仪的企业家见面,并且获得他们的指导。这是一个深扎在大学的社会人脉网络,它的根系可能有着通天的力量。

对于中国的双创而言,最值得的借鉴的是,麻省理工提供了多样化的扶手,帮助在校学生和教授进行科技商业化的尝试。只有对创业过程进行精心呵护,创新之花才能更好地绽放。

不忘初心

MIT创立的初心,正如其校训中所寓意,就是培养手脑并用的精英人才。它的创始人认为透过教学与研究并且专注社会上的实际问题,是培养专业能力的最好方法。100多年来,专注实际问题、“通过实验进行学习”已成为学校的教育信条。这大大增加了技术的实用性和创新成功的概率。

麻省理工学院并不孤独。位于美国南部的佐治亚理工学院,就是担负发展制造业的使命而建立的。美国南北战争结束后,作为战败的南方痛定思痛之后,认定就是科技和制造业不够强,才导致南方落败。佐治亚理工学院应运而生。二百年多年过去,佐治亚理工依然秉承向美国制造输送技术、输送人才的使命,它的工程专业一直位居全美大学前列。

麻省理工学院一直非常关注美国制造的动向。在上个世纪80年代,当美国制造受到日韩冲击的时候,麻省理工时任校长就动员全校各学科的教研人员通力合作,为解决美国生产力增长缓慢、工业停滞的问题出谋划策。最后专案小组的研究成果《美国制造》在1989年出版的时候,明确提出“一个国家生活得好,就必须生产得好”。2008年金融危机之后,麻省理工的另一任校长也亲自从几个系挑选一批人,并成立了麻省创新经济生产委员会PIE。该委员会组织了大量人力物力财力,举办了为期两年的全球性调研,深入研究“发明在本土,制造在他乡”可能会对创新带来的问题,并在2012年出版了《重塑制造业》两本书,大声疾呼重建美国工业生态系统。

这是一个负责任的高等学府面对国家危机和战略需求应有的积极态度。

小记

在中国制造向中国创造转型发展的征途中,中国大学需要证明自己是一支重要力量。大学自身的创新之路,也是一个永恒的话题。颠覆性创新理论的提出者克里斯滕森在探讨大学创新的一书《创新型大学:改变高等教育基因》中分析了包括哈佛大学在内的创新案例。即使是大学,同样需要不断的创新。

中国制造要进化,需要官产学研用各方协同参与。中国大学,在中国走向制造强国的征程上,更要有舍我其谁的担当精神,改革不合理的考核体系,积极投身国民经济主战场,在推进中国制造业提质升级、支撑中国经济迈向中高端的历史进程中发挥更大的作用。MIT的创新教育和创新机制设计值得中国大学借鉴。